Un reportaje de María Estévez directamente desde Los Angeles

Hollywood vuelve a hacerlo. Otra vez. Cuando parecía que el cajón de los clásicos exprimidos hasta la última gota ya estaba vacío, la industria encuentra la forma de desempolvar un título venerable y presentarlo como un “nuevo enfoque”, una “relectura” o, en el lenguaje más aséptico de las plataformas, una “adaptación en formato serie”.

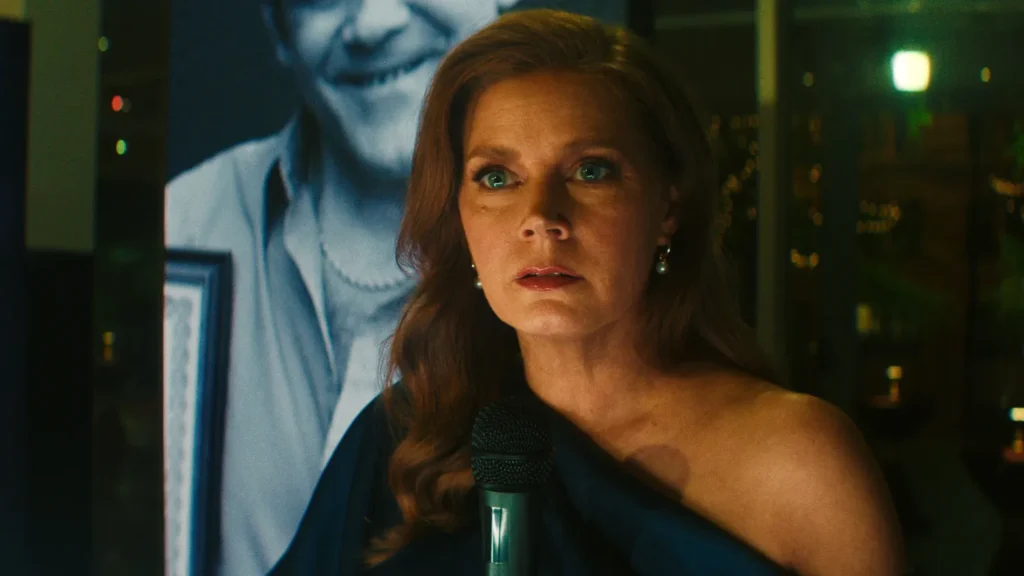

El cabo del miedo (Cape Fear), uno de los thrillers más influyentes del cine estadounidense del siglo XX, es el último en pasar por la trituradora del remake. Apple TV+ ha anunciado que su versión seriada se estrenará el 5 de junio de 2026, con Javier Bardem encarnando a Max Cady, el depredador moral por excelencia, acompañado por Amy Adams y Patrick Wilson como el matrimonio acosado. El proyecto cuenta, además, con dos padrinos de peso: Martin Scorsese y Steven Spielberg, productores ejecutivos de una ficción que, sobre el papel, suena tan innecesaria como inevitable.

La historia, conviene recordarlo, no es nueva. Cape Fear nace en la novela The Executioners (1957), de John D. MacDonald, un relato seco y perturbador sobre la venganza, la culpa y los límites de la ley. J. Lee Thompson la llevó por primera vez al cine en 1962, con Gregory Peck como el abogado Sam Bowden y Robert Mitchum como Max Cady, un ex convicto que sale de prisión decidido a destruir la vida del hombre al que considera responsable de su condena. Aquella película, filmada en un blanco y negro crispado, se apoyaba más en la sugestión que en la violencia explícita, y convirtió a Mitchum en una encarnación casi mitológica del mal. El suyo era un villano frío, implacable, cuya amenaza residía tanto en lo que hacía como en lo que parecía capaz de hacer.

Tres décadas después, en 1991, Martin Scorsese, el ahora productor, decidió revisitar el material. Su Cape Fear fue una reinterpretación excesiva. Robert De Niro tomó el relevo de Mitchum y transformó a Max Cady en una criatura hiperbólica con tatuajes bíblicos, un acento sureño inadecuado y una violencia que rozaba lo grotesco. Frente a él, Nick Nolte componía a un abogado moralmente ambiguo, lejos del héroe impoluto de Peck. La película fue un éxito comercial y cultural, y el Max Cady de De Niro quedó grabado en la memoria colectiva de una nueva generación hasta el punto de ser parodiado por Los Simpson, señal inequívoca de canonización pop.

Es precisamente esa sombra alargada la que hace que la nueva adaptación despierte tantas dudas como curiosidad. Javier Bardem, encargado ahora de dar vida a Cady, no es un fichaje caprichoso. Su carrera está jalonada de personajes oscuros, ambiguos o directamente monstruosos, desde el asesino Anton Chigurh en No es país para viejos (2007) hasta el villano operístico de Skyfall (2012). Bardem aporta una gravedad casi física, una presencia que intimida incluso en sus silencios. Su Max Cady, previsiblemente, será una amenaza más cercana al fatalismo que al delirio.

Y, sin embargo, ahí reside el principal desafío. El Cady de De Niro no se limitaba a aterrorizar a los personajes: devoraba la película entera. Cada gesto, cada aparición, estaba cargada de una energía sudorosa y descontrolada que convertía el film en una experiencia incómoda, pero perversamente divertida. Para un personaje tan extremo, cualquier enfoque más contenido corre el riesgo de parecer descafeinado por comparación. Bardem puede aportar matices, profundidad psicológica, incluso una lectura más contemporánea del mal; lo que está por ver es si eso basta para justificar una nueva versión de una historia tan asociada a interpretaciones icónicas.

La serie, creada y supervisada por Nick Antosca, responsable de títulos como The Act y A Friend of the Family, consta de diez episodios y promete explorar con mayor detalle la psicología de sus personajes. Ese es, al menos en teoría, el gran argumento a favor del formato televisivo. Donde el cine condensa el terror en dos horas de tensión, la serie puede permitirse el lujo del acoso prolongado. Amy Adams y Patrick Wilson interpretan a Anna y Tom Bowden, una pareja acomodada cuya estabilidad se resquebraja con la salida de prisión de Cady. Adams, actriz de enorme sensibilidad y rango, parece una elección lógica para un personaje que ya no será solo víctima pasiva, sino probablemente un foco de conflicto moral y emocional. En la versión de Scorsese ella era Jessica Lange y en la de 1962 la interpretó Polly Bergen.

Sin duda El cabo del miedo ofrece otra perspectiva frente a lo que contaba en 1962 o en 1991. Cada adaptación ha sido hija de su tiempo. La versión de Thompson reflejaba una América que todavía confiaba, aunque con grietas, en sus instituciones; la de Scorsese, en cambio, respiraba paranoia, violencia y desconfianza, acorde con el clima cultural de finales del siglo XX. En 2026, el contexto es distinto. Hay en el público una obsesión por el true crime con la figura del criminal como producto mediático y la descomposición de la privacidad en la era digital. Factores que ofrecen nuevas vetas temáticas.

Que Spielberg y Scorsese figuren como productores ejecutivos es, a la vez, un sello de prestigio y una estrategia de legitimación. Sus nombres funcionan como garantía de calidad y como recordatorio de que este Cape Fear surge de una genealogía ilustre. Pero también subrayan una paradoja cada vez más evidente porque incluso los grandes autores recurren al reciclaje, a la reescritura de materiales conocidos, en un ecosistema industrial que penaliza el riesgo y premia la familiaridad.

Quizá ahí esté la clave para entender esta nueva incursión en aguas conocidas. Cape Fear no regresa porque el mundo lo necesite, sino porque Hollywood no sabe, o no quiere, dejar ir a los clásicos. La presencia de Bardem, Adams y Wilson sugiere trabajo cuidado y talento. Pero el fantasma de Mitchum y, sobre todo, el de De Niro seguirá planeando sobre cada plano de la versión de Bardem. Al final, como siempre en estos casos, la serie será juzgada por lo que se atreve a cambiar. Y en un panorama saturado de remakes, atreverse a algo verdaderamente distinto sigue siendo el mayor acto de terror posible.

Texto María Estévez (Los Angeles)